INTERVISTA AD ALAIN PARRONI,

REGISTA ITALIANO CHE LAVORA CON SHIRŌ SAGISU E WIM WENDERS ISPIRANDOSI AGLI ANIME GIAPPONESI

di Francesco Chiatante

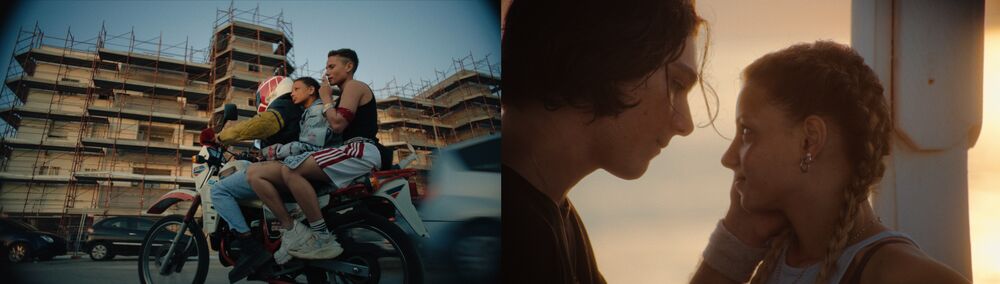

Ho sempre amato il cinema vero in tutte le sue forme, oltre quella animata (come oramai è noto a chi segue queste frequenze e non solo), soprattutto in quelle più autoriali, sperimentali, innovative, talvolta anche ‘documentaristiche’ o addirittura di ricerca. E così che, quasi per caso, oramai svariati mesi fa, mi sono imbattuto nel film Una sterminata domenica (An Endless Sunday, titolo internazionale) opera prima del giovane e talentuoso regista romano Alain Parroni. Dopo aver partecipato nel 2012 al mediometraggio collettivo ad episodi Aeterna, aver scritto e diretto cortometraggi come Il miracolo (2015) e Adavede (2017) e supportato gli acclamati fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo per le location del film America Latina (2021) e la miniserie TV Dostoevskij (2024) andata a luglio scorso in due parti anche nei cinema, Alain Parroni realizza il suo primo lungometraggio che è stato presentato in concorso in anteprima l’1 settembre 2023 nella sezione Orizzonti dell'80esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia aggiudicandosi il Premio Fipresci Opera Prima - Premio speciale della Giuria Orizzonti e sempre a settembre dello stesso anno nei cinema italiani. La motivazione del Premio Fipresci era stata “Per il potente linguaggio cinematografico della regia, per le splendide interpretazioni dei tre giovani attori e per il duplice sentimento di alienazione e appartenenza alla Città Eterna (nota di redazione: il film è ambientato nella periferia romana) come madre ancestrale ritratta in modo frammentato ma organico in una sorta di stile ‘nouvelle vague'”.

Oltre i giovanissimi e bravissimi protagonisti, il film vanta produttori di rilievo come Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, Giorgio Gucci per Alcor, Fabrizio Moretti per Art Me Pictures, ma soprattutto il grande maestro del cinema tedesco Wim Wenders (tra i tanti, regista anche del film Perfect Days, Nomination agli Oscar al miglior film in lingua straniera di quest’anno per il Giappone) per Road Movies con Rai Cinema. Ma, oltre al grande apprezzamento personale dell’opera in questione, il vero motivo che mi ha spinto a voler raccontare di questo film sono state le sue atmosfere volutamente ‘neongenesisevangelioneggianti’, le tante strizzate d’occhio di Parroni, stilisticamente parlando, ai più svariati film e serie anime autoriali anni ’90 e primi anni 2000 (ai lavori di Hideaki Anno ma non solo) e, infine, ciliegina assoluta sulla torta di questo film sono le musiche originali del maestro giapponese Shirō Sagisu, compositore di capisaldi delle colonne sonore di anime come, appunto, Neon Genesis Evangelion (serie e lungometraggi), Nadia - Il mistero della pietra azzurra (serie e lungometraggi), le serie TV Bleach, i lungometraggi animati di Berserk - L’epoca d’oro, ancora prima gli oramai storici È quasi magia Johnny - Capricciosa Orange Road (serie e lungometraggi), Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo e negli anni 2000 per i film dal vero Kyashan - La rinascita (2004) e Shin Godzilla (2016)!

Abbiamo incontrato il regista Alain Parroni per farci raccontare di sé, del suo lavoro e della recente uscita in home-video (DVD) e streaming del suo film!

1) Da dove nasce il tuo rapporto con il cinema e quali sono i tuoi punti di riferimento (cinematografici o artistici in genere) in materia?

Prima di cominciare, vorrei ringraziare la redazione di Animeclick.it per avermi dato la possibilità di condividere queste riflessioni, e sopratutto grazie ai lettori per la curiosità e il tempo che gli dedicheranno.

Il mio legame con il Cinema è nato, come per molti cresciuti in provincia, attraverso film piratati, trasmessi in prima serata sulle reti generaliste, o grazie ai DVD e VHS che mi pre-esistevano in casa. Tuttavia, non riuscivo mai ad entrare completamente in sintonia con ciò che guardavo, un po’ per le trame complicate, un po’ per codici che non comprendevo subito. Ci ho messo un po’ a capire cosa fossero i film. Si può dire che fino ai 14 anni, subivo e accettavo il flusso distrattamente, poi ho iniziato ad essere affamato, curioso di comprendere cosa ci fosse dietro quell’ora e mezza / due ore di filmato.

Continuavo a riguardare quei film cercando di capirli, le trame, i personaggi, le svolte narrative, li percepivo sempre in modo astratto, come flussi di immagini e suoni, simili all'esperienza di osservare il mondo da un finestrino durante un lungo viaggio: un susseguirsi di immagini familiari a cui associavo il mio stato d’animo del momento. Un po’ per durata simile un po’ per la simile ritualistica nel vederle, confondevo le storie dei film con le cassette MiniDV casalinghe che mio padre girava. Si metteva il filmato della vacanza o della situazione e tutti insieme per la durata di qualche ora, ci si lasciava trasportare. Questo modo di vedere i film mi accompagna ancora oggi, e da regista mi piacerebbe offrire agli spettatori un'esperienza simile: un leggero stato di distrazione che trasforma la visione in un viaggio interno. Sono convinto che i nostri pensieri e il nostro alfabeto emotivo siano formati da tutti i film che abbiamo visto, e l'avvento di Internet ha segnato una svolta fondamentale in questo processo. Questo nuovo contesto, personalmente, mi ha permesso di liberarmi dalle narrazioni imposte dalla libreria di casa, dai palinsesti televisivi e dalle mode del momento. Grazie ai forum e ai primi servizi di condivisione peer-to-peer, ho iniziato a costruire la mia identità di spettatore, scoprendo i miei gusti e confrontandomi con persone da tutto il mondo. La curiosità verso l’altrove, verso l’approfondimento dalla superficie, è il motore del mestiere del regista. Oggi "l'algoritmo" rappresenta una minaccia per i creatori del futuro, a cui raramente verrà proposto di qualcosa di molto distante da loro stessi. Sopratutto per chi vive lontano dai grandi centri urbani, il rapporto con il mondo è spesso mediato dallo sguardo degli altri e l’atrofizzazione del senso di curiosità è il pericolo maggiore.

Oltre il cinema e i film, da adolescente, ho poi sviluppato un interesse per la fotografia, la meccanica e la tecnica. Durante un'estate, nei pressi di un mercatino in campagna, mi fu offerta una macchina fotografica di dubbia provenienza a un prezzo incredibilmente basso. Non mi tirai indietro. Probabilmente era stata rubata a qualche turista straniero nel centro di Roma; nella scheda di memoria c'erano le foto di una famiglia in vacanza. Cancellare quei ricordi non miei, quelle giornate, quei sorrisi, quei tramonti, quegli abbracci, mi trasmise un profondo senso di responsabilità esistenziale. Da quel momento, mi sono sentito spinto a girare i miei primi cortometraggi, con il desiderio di raccontare me stesso in modo più profondo e autentico possibile.

Comunichiamo tramite immagini, tutto il giorno frequentiamo sguardi altrui per mezzo di esse. Comprendere che, come generazione, il Cinema è un linguaggio che ci appartiene per diritto di nascita, più che in qualsiasi altra epoca storica, è il primo passo per utilizzare questo mezzo con consapevolezza, verso il futuro.

2) Oggi questo è considerato normale, ma solo qualche anno fa non era così; nonostante il tuo stile molto autoriale, hai evidentemente subìto influenze di fumetti/manga/comics o cartoni animati/anime/cartoons. Quali e perché ti sono rimasti veramente dentro?

La mia scoperta del mondo esterno è avvenuta principalmente attraverso la televisione. Trascorrevo ore su MTV, registrando con le note vocali del cellulare, brani musicali da riascoltare, o su canali televisivi locali che trasmettevano per lo più serie animate giapponesi degli anni '60 e '70, probabilmente per via dei costi contenuti. Era un'esperienza piuttosto tipica per chi è stato adolescente nei primi anni del 2000. Chi è cresciuto nel Lazio ricorderà l'importanza di Super 3 per un ragazzino. Trasmettevano anime per bambini come Superkid, Nino il mio amico ninja e Il mago pancione Etcì, fino a serie più adolescenti come Ransie la strega (la mia prima vera cotta) e Ranma 1⁄2, una delle mie preferite in assoluto su quel canale. Anche i canali Mediaset offrivano una vasta selezione di anime, ma il mio preferito era Sailor Moon, forse perché, data la giovanissima età di mia madre, finivo per proiettare la sua figura nella guerriera protagonista.

Forse a causa dei limiti di budget, molti anime di quegli anni erano intrisi di momenti di poesia riflessiva, concentrati su paesaggi o dettagli (animare una nuvola costava meno di una scena di combattimento). C’è così tanta poesia in alcuni dettagli. Questa scelta stilistica raffigura a pieno il concetto giapponese di Mono no aware (物の哀れ), la malinconia per l'impermeabilità delle cose. Da adulto, ho ritrovato quel sentimento nei film del maestro Yasujirō Ozu e, per ovvie ragioni d’eredità, anche in quelli del regista tedesco Wim Wenders. Alcune immagini riescono davvero a riconnetterti con il tuo mondo interiore. Quando da piccolo giocavo all'aperto, cominciai a notare dettagli che accomunano tutte le campagne che vedevo negli anime: tralicci elettrici, tramonti selvaggi, squarci di luce sulle palazzine, uccelli che lottano contro il vento, nuvole mastodontiche. Così, se da bambino seguivo le serie animate più popolari, col tempo mi sono ritrovato attratto principalmente dai loro dettagli. Come un adolescente appassionato di disegno, mi avvicinai sempre di più alle diverse letture di pari passo alle tendenze del momento: Naruto, Chobits, Death Note, Evangelion e durante il Liceo, questo slancio mi portò a iscrivermi ad un corso di cinema d’animazione, dove iniziai a studiare il legame tra immagini, in relazione a movimento, suoni e musica. È stato lì che ho avuto le prime vere folgorazioni, con opere quali Akira, Robot Carnival, Kite e Ponyo sulla scogliera. All’epoca erano film difficili da trovare e assumevano quindi quel fascino di mistero che ancora oggi mi suscitano. Con l’arrivo dei miei vent’anni la serie Neon Genesis Evangelion, con il doppiaggio originale in italiano, venne caricata su un noto sito di video pornografici, creando uno strano rapporto tra cultura e bisogno istintivo. Non la vedevo da quando ero bambino e il re-watch che ebbi da adulto fu fondamentale per capirne la potenza e la sua libertà di racconto. Un perfetto equilibrio, tra tecnica, intrattenimento e filosofia.

3) Da dove nasce l’idea di Una sterminata domenica che ti ha portato ha raccontare uno spaccato preciso dei giovani adulti del mondo di oggi e quali sono stati i primi passi nella produzione effettiva del film?

L'idea di realizzare un film è emersa come una soluzione inevitabile dopo la mia esperienza nella scuola di cinema e a seguito di vari cortometraggi non del tutto riusciti. Ripensando ai miei primi lavori, riconosco una certa tendenza invadente all'emulazione, un tentativo di replicare ciò che mi aveva colpito senza capire perché mi toccava, senza farlo mio. Durante un viaggio a New York, con l'ambizione di creare un cortometraggio, un piccolo film cinematograficamente statunitense, ho realizzato che quel luogo lo conoscevo già, lo portavo fin troppo dentro di me. È diventato chiaro che avevo l'obbligo morale di trasmettere sul grande schermo un mondo il più vicino possibile alla mia esperienza personale.

Ho compreso come il cinema americano e giapponese hanno influenzato profondamente il mio immaginario, plasmando tanto il contesto in cui ero cresciuto. Mi sono reso conto che, per raccontare qualcosa di autentico, dovevo lavorare sulla mia percezione personale della realtà. I codici cinematografici U.S.A. e nipponici li utilizziamo spesso per affrontare le emozioni quotidiane, ma mi sono chiesto: è il cinema che attinge da noi, o siamo noi a proiettare le nostre esperienze come se fossero un film? Questa riflessione ha preso poi forma attraverso le interviste con giovani adolescenti del mio quartiere. Questi dialoghi, che si sono svolti nel corso di diversi anni, hanno rivelato una chiave di volta: oltre alla totale mancanza di punti di riferimento familiari, politici, religiosi e affettivi, emergeva un forte desiderio di lasciare una traccia, di segnare il proprio passaggio nel mondo.

Ho realizzato che ogni azione che compiamo è guidata dal desiderio di lasciare una traccia della nostra esistenza e che spesso utilizziamo codici pre-esistenti per farlo. L’istinto che ha spinto i primi uomini e donne a dipingere nelle grotte rappresentava una necessità profonda, un'esigenza ancestrale di proiettare la propria anima oltre il tempo. Un modo per riprodursi. Nella provincia, dove mancano strumenti per elaborare questi sentimenti, spesso si agisce d'istinto: si mettono al mondo figli in giovane età, si cerca di attirare l'attenzione attraverso atti di vandalismo e aggressività per affermarsi, oppure si vive in uno stato di smarrimento, senza riuscire a trovare il proprio posto.

Questo è valso per Brenda, Kevin e Alex e anche per me. Ma, a differenza di Alex e del suo fucile, avevo la fortuna di avere una macchina da presa. La necessità di lasciare una traccia, utilizzando luoghi e linguaggi che mi hanno insegnato a osservare il mondo, mi ha spinto a creare una mappa del mio immaginario. Questo è ciò che forse mi ha davvero mosso, nel realizzare Una sterminata domenica.

Ho quindi compreso che dovevo scrivere un film che mettesse in scena tre personaggi, che ronzando per la città eterna e la tanta storia sotterranea che ha, stimola e alimenta il loro disagio esistenziale. Un grido incosciente e adolescenziale, una ricerca di significato e di identità in un mondo che sembra inafferrabile.

4) Che ricordi hai del set di questo tuo primissimo lungometraggio?

La gestazione di questo progetto è durata quasi cinque anni: un lungo periodo fatto di riflessioni, accumuli di idee, disegni e ispirazioni che sembravano non concretizzarsi mai. Il lavoro procedeva a compartimenti stagni, con scenografia, costumi e fotografia che operavano separatamente, per poi ricomporsi solo sul set, durante le riprese. La prima volta che ho visto Alex, Brenda e Kevin, tutti e tre insieme sul set, vestiti e immersi nell'ambiente che avevo disegnato e immaginato per anni, sono rimasto scioccato. È stata un'emozione unica, quasi irreale, simile alla sensazione di accettare la dimensione onirica di un sogno, come se stessi vivendo un'esperienza al confine tra il coma e la pace, un misto di terrore e gioia, allo stesso tempo funereo e affascinante.

Sono convinto che anche loro hanno vissuto quel momento intensamente: ridevano imbarazzati, sgualcivano i costumi appena stirati, si prendevano in giro con una rigidità giocosa, e mi osservavano in silenzio, con uno sguardo pieno di significato e sorriso negli occhi. Per qualche secondo, siamo rimasti fermi, mentre attorno a noi comparse e le troupe si affaccendavano nel caos dell'allestimento della scena alle giostre. Stavamo per iniziare il nostro viaggio, e in quel momento mi sono commosso.

Di quei giorni porto con me un'infinità di ricordi e, forse in maniera un po' retorica, credo che lo stesso valga per l'intera squadra. Per la maggior parte di noi, ventenni e trentenni, questo era il primo vero film, e quindi è stata una crescita inevitabilmente traumatica. Abbiamo vissuto momenti di grande dolore, pianti, ma anche un costante sostegno reciproco. Non sono state solo cinque settimane di lavoro, è stato un capitolo intenso e assoluto nella vita di ciascuno di noi.

Se l'episodio che ho appena raccontato rappresenta l’inizio delle riprese, vorrei concludere parlando dell'ultimo giorno, il 23 dicembre. Nonostante avessi 40 anni di febbre, abbiamo girato la scena della discoteca. Ero esausto, in uno stato quasi di allucinazione. Ero abbastanza debilitato per girare la scena come prevista, ho quindi deciso di usare la macchina fotografica del fotografo di scena per cercare una dimensione che rispecchiasse il mio stato d'animo. Flash violenti su musica traumatica. Il mattino seguente, io e Andrea Benjamin Manenti, il direttore della fotografia, ci siamo diretti da soli a restituire la macchina da presa e l’attrezzatura al noleggio. Ma anche in quel momento, abbiamo continuato a filmare: lungo il tragitto, abbiamo catturato gli inseguimenti in autostrada, sfruttando fino all'ultimo ogni istante con la camera a disposizione. Giorgio Gucci, il produttore, guidava l'auto di scena e io e Ben, in un’altra, filmavamo.

Il montaggio e il doppiaggio, però, sono stati forse i momenti, seppur difficili, al contempo quelli che mi hanno riconciliato maggiormente con la mia dimensione creativa e pastrocchiosa in cui ho sviluppato il film.

5) So che in molti casi, durante le riprese, sei stato anche operatore alla macchina (cosa decisamente interessante ma perfettamente adeguata al tuo stile e al tipo di opera), come ti sei espresso anche in questo ambito?

Questa cosa è avvenuta in modo abbastanza naturale; spesso immaginavo movimenti e sequenze che i limiti tecnici non ci permettevano. Così, per istinto di sopravvivenza e naturalezza, ho iniziato a prendere io stesso la macchina in mano e a relazionarmi con gli attori. So che è un concetto difficile da comprendere se non si è mai frequentato un set, ma ho capito che il film non doveva svolgersi davanti alla macchina da presa, ma che erano le riprese che dovevano avvenire dove il film si svolgeva. Durante i sopralluoghi, Manenti (direttore della fotografia) ha notato la mia volontà di essere parte attiva dello sguardo. Osservava come scattassi foto agli ambienti, come le editassi, quali tagli mi interessassero e così ha assemblato, per il set, una macchina da presa che mi desse la stessa comodità di una fotocamera. Ha integrato nel profilo colore la mia LUT (la stessa pasta visiva con cui scattavo le mie foto; nota di redazione: la “LUT” è un’impostazione digitale dei colori che definisce il look, o lo stile coloristico, delle immagini di un film o di sequenze dello stesso) e ha reso la macchina da presa leggera come una reflex, compattando solo sensore e lente, lasciando quindi batterie e alimentazione a cavo e rimuovendo qualsiasi elemento extra. Insomma, dal punto di vista fotografico, era importante sentirmi libero di lavorare come un giorno qualunque, come vagare per la città con il mio iPhone.

6) Domenico Procacci, Wim Wenders e gli altri. Come è stato il tuo rapporto con i produttori italiani e internazionali de film?

È stato un vero dialogo tra generazioni. La cosa che desideravo di più.

Come ti dicevo, la maggior parte dei caporeparto che avevano sulle spalle il film, aveva la mia stessa età e la stessa incoscienza nel realizzarlo, quindi non potevamo fare altro che affidarci a persone che, ancor prima di incontrarle, ci avevano già influenzato. Domenico Procacci e Laura Paolucci hanno prodotto gran parte del cinema italiano di cui mi sono fidato. Non credo poi si possa mai estinguere l’immenso debito di consapevolezza che mi ha dato Wim Wenders con opere come Tokyo Ga, Fino alla fine del mondo e Paris, Texas.

L’idea di produrre il film in questo spirito di collaborazione tra generazioni è stata di Giorgio Gucci, anche lui produttore di Una sterminata domenica, nonché mio coetaneo e amico. Ho conosciuto Giorgio durante il corso propedeutico, in occasione della prova di ammissione al Centro Sperimentale di Roma; lui è stato preso, io no. Negli anni della scuola, oltre a produrre un meraviglioso film indipendente (Le Eumenidi), Giorgio è cresciuto professionalmente, diventando assistente di Domenico Procacci. Nel frattempo, io continuavo ad arrangiarmi lavorando come location scout e fotografo di scena su vari set (Pinocchio, Favolacce, America Latina, Nico 1988, Miss Marx, Chiara e la serie in uscita Dostoevskij). Con i soldi risparmiati giravo prove e facevo esperimenti per il film che stavo scrivendo. Giorgio mi ha dato una grande mano in quella fase, per poi portare il progetto a Domenico e Wim, che si sono subito dimostrati incuriositi dall’idea di innescare questo dialogo speciale. Domenico ci ha resi più consapevoli di come costruire un film in Italia, mentre Wim è stato un padrino artistico, facendoci sentire al sicuro nello sperimentare con il linguaggio e nel riflettere sul nostro rapporto di generazione con le immagini.

7) Ad un certo punto hai capito che per dare le giuste atmosfere alla tua storia servivano proprio le musiche di un grande maestro? Come ti sei trovato a conosce e a lavorare col musicista Shirō Sagisu?

Non c’era un budget previsto per un compositore. Al termine delle riprese, dovevamo presentare un premontato a Rai Cinema per convincerli ad entrare nel progetto. Analizzando il girato e gli storyboard insieme al montatore Riccardo Giannetti, ci siamo quasi da subito resi conto del debito che avevamo nei confronti di alcuni anime e di una certa cinematografia giapponese dei primi anni 2000. Abbiamo scaricato quindi da YouTube alcuni brani del maestro Shirō Sagisu e li abbiamo accostati alle sequenze. L’unione dei miei luoghi con quelle musiche generava esattamente la sensazione che, a mio avviso, più si avvicinava alla realtà, al Cinema. È così che è nata la decisione di voler acquistare quegli stessi brani per utilizzarli, seguita da quella ancora più audace di contattare il maestro per commissionargliene uno nuovo.

Contattare un compositore in Giappone è già difficile, figuriamoci uno del suo calibro. Fortunatamente, Wim, che in quei giorni stava girando il meraviglioso Perfect Days, ci ha dato una mano. Tramite Luca Lucchesi, socio di Wim per la Road Movies, i produttori giapponesi del film si sono subito attivati per mettermi in contatto con Sagisu. Gli abbiamo inviato un montato di una decina di minuti di scene e, dopo nemmeno 48 ore, era atterrato a Roma. Ha sottolineato più volte il suo stupore nel trovarsi davanti a un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, pensando che il materiale che aveva visionato fosse opera di professionisti più maturi.

Gli abbiamo proiettato con entusiasmo la stesura integrale realizzata per Rai (all’epoca della durata di 2 ore e 30), scusandoci per esserci appropriati dei suoi brani senza permesso. Quando si sono accese le luci, la sua iniziale rigidità tipica giapponese è svanita e mi ha abbracciato. Penso che ciò lo abbia profondamente toccato; abbiamo dialogato a lungo sulle influenze che le sue musiche hanno avuto sul mio immaginario e su quello della mia generazione, e di come per lui un certo cinema italiano del passato (Sergio Leone ad esempio) l’avesse ispirato. Un ping pong. Come un padre e un figlio che non si incontrano da anni ma continuano a dialogare geneticamente. Nel backstage del film USD: how to do a deja vu, realizzato da Mino Capuano e Alfredo Giusi, questi momenti di incontro sono visibili. Da un dettaglio però traspare l’entusiasmo di Shirō per il progetto; non voleva aspettare che gli inviassimo le scene, tanto da filmarle con il cellulare mentre gli spiegavo di cosa avessi bisogno in quella specifica sequenza. Le filmava con il proprio cellulare, in modo da poterci lavorare immediatamente, persino in hotel la sera stessa. Un’energia e una forza che invidio.

Nel primo mese, ha composto alcuni brani di prova che ci ha permesso di tagliare e riformare adattandoli alle scene. Successivamente, le ha riscritte su carta a montaggio chiuso, per poi dirigerle e registrarle con la sua orchestra a Londra. In realtà, doveva comporre solo l’overture, ma ci ha regalato un’intera colonna sonora potentissima.

L’arrivo di Shirō ha dato un’ulteriore energia alla chiusura del film. Ad aprile ci siamo incontrati, a luglio ci hanno selezionato al Festival di Venezia e abbiamo corso tutti insieme per consegnare il film finito per la prima di settembre. Cinque anni di gestazione, cinque settimane di riprese e cinque mesi per montaggio, musica e postproduzione. Un flusso continuo che ha coinvolto la vita di molte persone, per qualche settimana in sala. Che mestiere strano è il cinema di questi tempi. Oggi, Shirō è più di un amico.

8) Pur essendo opere decisamente molto diverse, ho trovato diversi punti in comune tra il tuo film e alcune opere anime fortemente autoriali come il già citato Neon Genesis Evangelion. Quanto questa cosa è stata o meno voluta coscientemente?

Involontaria. Quando ci approcciamo al cinema, tendiamo a emulare ciò che ci appare più poetico, ma i film e il processo produttivo rivelano sempre, più di ogni altro mezzo espressivo la nostra vera essenza. Per quanto qualcuno possa nascondersi dietro citazioni o omaggi, i film che realizziamo parleranno dei film che ci hanno formato, nel bene e nel male. Ogni opera cinematografica è il risultato della cultura e delle influenze che una persona ha subìto, nonché della comunità che si crea attorno a essa. Questo anche nell’essere spettatore. È la nostra cultura personale che ci consente di percepire un’opera in un modo piuttosto che in un altro. Quello che diciamo di un film in realtà parla sempre di noi e non del film. Quanto sia complesso il cinema è qualcosa che sottovaluto costantemente. La visione di Neon Genesis Evangelion su quel sito di video pornografici mi ha sicuramente riconnesso con una certa libertà espressiva, ma i film live-action realizzati da Hideaki Anno e da alcuni dei suoi colleghi, come Toshiaki Toyoda, Tetsuya Nakashima e Shunji Iwai, mi hanno spinto a osare e a appropriarmi del mezzo digitale come linguaggio espressivo molto di più. Tra questi film, reputo fondamentali: Blue Spring, Shiki-Jitsu, Tokyo Rampage (aka Pornostar), Lily Chou-Chou no subete e Kamikaze Girl.

9) E della prima mondiale dell’anno scorso alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia cosa ricordi e come andò esattamente lì?

Ricordo pochissimo. Era tutto troppo vicino al flusso emotivo e produttivo; non c’è stato un momento di raccolta, di gestazione. Ricordo il dolore dell’esposizione così immediata, come se, dopo anni di lavoro solitario, solo in clausura, migliaia di spettatori si fossero riversati nello studio, sfogliando i miei quaderni, toccando album e disegni, guardando foto che avevo scattato solo per me, senza conoscermi davvero come persona, senza sapere le ragioni delle mie scelte e del mio percorso. Mi sentivo come un cane randagio che, dopo aver costruito il suo ritmo vitale e sereno, si rende conto di essere capitato nella recinzione di un concorso di bellezza canina. Volevo spiegare i motivi, le decisioni, il perché fossi così, ma si sa che i film nei festival vengono fruiti un po’ come cibo fast food: tanti, rapidamente e superficialmente. Spettatori che vedono cinque film in un giorno, al mattino presto o nella notte inoltrata, una bulimia di immagini senza ascolto profondo, dove conta solo il primo impatto, come su Instagram, privi della leggerezza di guardare fuori dal finestrino. Questo in primis mi ha un po’ traumatizzato, ma confidando nel mio buono spirito di adattamento ho compreso quale fosse il contesto. Alla fine, il cinema è anche questo, dipende sempre da come un’opera ci viene contestualizzata e distribuita, per indirizzarci verso un ascolto piuttosto che un altro.

A Venezia ci ero già stato come studente e spettatore, e fare un passo espositivo così invadente è stato un po’ uno shock. Avrei voluto confrontarmi sul mio film come un normale spettatore, come uno studente critico, come ho sempre fatto con i film degli altri. Ma poi ho capito che non era una questione di età, ma di contesto: non ero più uno spettatore, ma un autore che si esponeva nudo. La comunità che si era creata attorno al film, composta da amici non cinefili, ma ragazze e ragazzi della provincia che avevano assistito alla sua nascita, presente e attiva in questa fase ha reso ancora più significativa la visione del film in un contesto così prestigioso. Sono arrivato al festival dopo un lungo viaggio in auto (nell’auto di scena) insieme ai ragazzi che continuavano a girare il backstage senza sapere come sarebbe andata a finire. Durante il viaggio abbiamo parlato e registrato a lungo delle nostre paure, convinzioni e aspettative; si potrebbe montare un lungometraggio documentario sui sentimenti che ruotano attorno a un primo film. Un assaggio c’è nel montato finale del backstage.

Poi, i riconoscimenti ufficiali e ufficiosi mi hanno fatto capire che era il film effettivamente a parlare per me, in tutto e per tutto. Se c’era ascolto e curiosità, il film si rivolgeva agli spettatori in modo diretto e sincero. Così ho capito che non mi apparteneva più davvero, che io non c’ero. Tant’è vero che l’ultima volta che ho visto il film per intero è stata proprio in quell’occasione. La consegna del Leone, premio della giuria, è stato il momento di rottura in assoluto, perché mi ha costretto a tirare le somme del percorso, a ringraziare, a riflettere su chi c’era stato e su tutto quello che era accaduto. È stato il momento che mi ha permesso di togliermi la maschera autoritaria e severa del regista e di tornare a essere l’essere umano, amante e curioso del cinema e della ricerca, lo spettatore pronto a proiettarsi verso nuove immaginazioni future. Come dissi nel discorso di premiazione, a sancire un patto con le immagini.

10) Gira voce che stai già lavorando a un nuovo film, puoi accennarci qualcosina su cosa potremo aspettarci e quando? E, inoltre, saranno richiamati altri membri del cast tecnico o artistico della tua opera prima?

Spero di collaborare di nuovo con tutte le persone che il film mi ha portato a conoscere. Anche se questo probabilmente accadrà in modo sparpagliato su diversi progetti che parallelamente porto avanti. Non so dire con esattezza quale partirà per primo ma sicuro ho la volontà di indagare l’animazione, la fotografia e il fumetto, i temi del culto, delle relazioni e dei mostri interiori.

Ringraziamo Alain Perroni e Francesco Chiatante per l'intervista esclusiva.

EDIT non ce l'ho con Olimpea XD

Devi eseguire l'accesso per lasciare un commento.