Recensione

Rocky Joe

9.0/10

Recensione di DarkSoulRead

-

“In un angolo di questa sfavillante città, ma proprio in un angolino, c’è un quartiere… paragonabile ai rifiuti che le folate del gelido vento invernale accumulano ai bordi polverosi delle strade, o all’immondizia mista a pezzi di legno scolorito che la corrente del fiume lascia sedimentare lungo gli argini.

Sapevate che esiste un posto del genere? Questa storia inizia in un angolo di quel quartiere”.

“Ashita no Jō”, letteralmente “Joe del domani”, è uno dei pilastri della fumettistica nipponica e rientra nell’elitaria categoria di opere capaci di oltrepassare il medium del fumetto, riuscendo ad ergersi ad autentico fenomeno socio-culturale di massa.

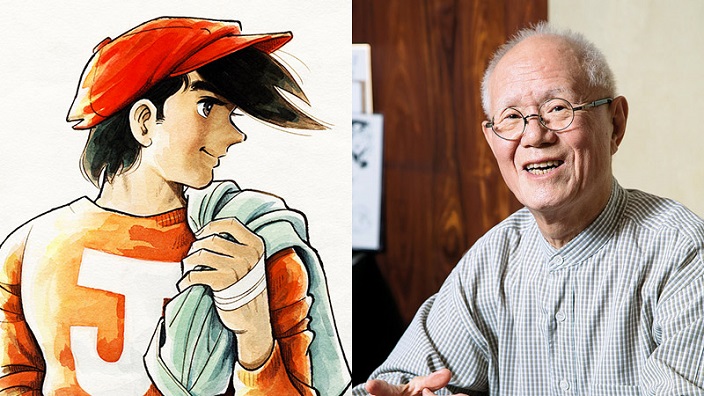

Il manga è stato publicato in Giappone tra il 1968 e il 1973, disegnato da Tetsuya Chiba e scritto dal leggendario re degli spokon Ikki Kajiwara (“Tommy, la stella dei Giants”, “L’uomo tigre”, “Arrivano i Superboys”), nome d’arte di Asaki Takamori, anche se in quest’opera si firmò con lo pseudonimo “Asao Takamori”, dato che era occupato alla realizzazione di diverse altre sceneggiature per riviste competitor.

L’opera è arrivata in Italia nel 1982 con il discutibile titolo di “Rocky Joe”, per richiamare il pugile Rocky Marciano, ma sopratutto per cavalcare l’onda dell’incredibile successo che la serie dei film di Rocky Balboa stava riscuotendo in quegli anni.

Joe Yabuki è un orfano perdigiorno che arriva al quartiere dormitorio ai piedi di Tokyo tronfio e gonfio di boria, palesando da subito la sua indole rissaiola. La sua vita cambia grazie all’incontro con Danpei Tange, vecchio ex pugile con un occhio solo, menomato dagli scontri sul ring, ormai ridotto a barbone alcolizzato. Il vecchio “pugilomane” dopo esser venuto alle mani con Joe si accorge dell’incredibile potenziale del ragazzo e si offre di allenarlo per trasformarlo nel miglior pugile di tutto il Giappone.

Ikki Kajiwara inscena il classico contesto post-bellico, comune denominatore di tutte le sue opere, mostrandoci i sobborghi e la miseria ai margini della sfavillante Tokyo (ri)nascente.

Il quartiere in cui è ambientata la storia è diviso dalla metropoli da un ponte diroccato, che rappresenta la spaccatura tra povertà e ricchezza, a sottolineare la discrepanza sociale tra le classi giapponesi: da un lato l’ipertrofico capitalismo tokiense, dall’altro una suburra dimenticata da Dio.

“Sai che questo viene chiamato ponte delle lacrime vero? È perché chi arriva in questo quartiere dormitorio, stanco di vivere e sconfitto… di solito lo attraversa piangendo.

Insieme a te, io voglio attraversare al contrario il ponte delle lacrime… verso un futuro luminoso”.

In “Rocky Joe” troviamo diverse omologie con “L’uomo Tigre”, una delle sceneggiature a cui Kajiwara stava lavorando durante la stesura di “Ashita no Jō”, pubblicata sempre nel 1968. Contaminazioni che vediamo in personaggi come “Wolf” Kanagushi, o “Tiger” Ozaki, figure i cui nomignoli sembrano usciti dall’universo del wrestling di “Tiger Mask” più che da quello pugilistico di “Rocky Joe”.

Anche Naoto (“L’uomo Tigre”) come Joe è orfano, viene da un contesto di estrema povertà, ed è circondato da bambini che lo idolatrano.

Se lo scenario proposto è il medesimo, la caratterizzazione dei due protagonisti, pur incarnando entrambi il riscatto e la rivalsa sociale, è ben diversa:

mentre L’uomo Tigre, pur presentandosi ribelle ed ammutinato, assumerà parvenze sempre più supereroistiche, Joe veste a pennello i panni del protagonista atipico posto volutamente in continuo contrasto ideologico con il lettore, generando, in tutta la sua incrollabile arroganza, una singolare antipatia capace di scavarsi a pugni la strada del successo.

Yabuki inizialmente di boxare non ne vuol proprio sapere, nonostante gli sforzi di Danpei, che sacrifica tutto se stesso nel tentativo di sgrezzare il talento del ragazzo, arrivando addirittura a pagarlo per farlo allenare, Joe preferisce macchiarsi di reati come truffe e furti, coinvolgendo i bambini del quartiere, fino a formare una piccola gang del crimine.

Il primo arco narrativo, tra vicoli e baraccopoli, tra indigenza e penuria, di pasoliniana memoria, si rifà al cinema neorealista italiano, ricordando opere come “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica.

La reclusione nel carcere minorile è un’altro fondamentale crocevia per la vita di Yabuki;

In prigione il ragazzo incontra il temibile Rikishi, il rivale di una vita, pugile professionista dalla carriera già avviata.

La competizione tra i due farà si che in Joe si accenda in modo dirompente e definitivo la scintilla per la boxe.

Durante la prigionia il ragazzo inizia a seguire le lettere di Danpei, contenenti preziosi nozionismi pugilistici, insegnamenti denominati “lezioni per il domani”, da qui il titolo originale dell’opera.

Lungo il periodo di detenzione assistiamo ad un torneo di boxe tra detenuti, il primissimo “torneo di arti marziali” proposto da uno shōnen, oggi vero e proprio marchio di fabbrica del target.

Possiamo quindi definire quest’opera come proto dei “battle” moderni, ancor prima di “Dragon Ball”.

“Quando due uomini si battono fino allo stremo, con i guantoni intrisi di sangue e sudore, le loro anime si fondono in un legame che vale più di una fragile amicizia basata su un milione di parole, e in me… è rimasto un segno profondo”

Dopo l’incontro in carcere terminato in pareggio per doppio k.o Joe e Rikishi decidono di scontrarsi in una gara ufficiale che stabilisca chi è il più forte tra i due.

Tuttavia per farlo, Rikishi (classe welter) deve scendere drasticamente di peso e rientrare nella categoria dei pesi gallo appartenente a Joe.

Il rivale di Yabuki si sottopone ad estenuanti allenamenti, fatti di digiuno e notti insonni, facendosi chiudere a chiave in camera da letto dall’esterno per resistere ai morsi della fame, arrivando persino a lucchettare i rubinetti della palestra in cui si allena per non cadere nella tentazione di bere di notte, fino ad essere poco più che carne attaccata allo scheletro, una sorta di fantasma.

Il gong suona, Joe è una furia e colpisce violentemente il suo avversario, palesemente debilitato dall’ingente perdita di peso. Tuttavia la superiorità tecnica di Rikishi è ancora schiacciante, la foga di Yabuki non basta, e il protagonista crolla sotto i pugni incessanti del rivale.

Joe si riprende dal knockout e ancora frastornato scende dal ring per andare a congratularsi con il suo avversario, che intanto raccoglie ovazioni e grida di giubilo dalla folla in visibilio.

Yabuki gli tende la mano, Rikishi fa per contraccambiare, ma non riesce a calibrare il gesto, stringe il vuoto, cade a terra, esanime. Un pugno alla tempia subito durante il match e l’inumana dieta affrontata si rivelano fatali. Rikishi è morto.

La veglia funebre che vide riunirsi centinaia di ragazzi giapponesi in onore del personaggio per tributarne “la scomparsa” la dice lunga sull’impatto sociale dell’evento.

In Giappone soltanto due volte si sono celebrati i funerali di personaggi fittizi, nel 1970 con Tooru Rikishi e nel 2007 con Raoh, anche se per quest’ultimo era più una trovata pubblicitaria per promuoverne i film in uscita.

La morte di Rikishi rappresenta in assoluto una delle vette emotive più alte mai toccate da uno shōnen manga, e arriva improvvisa, spezzando il fiato, come un cazzotto nella bocca dello stomaco, un paragrafo tragico e indelebile nel bagaglio di ogni lettore.

Il tracollo di Joe è spaventoso.

È shockato, il fantasma di Rikishi lo perseguita e il ragazzo non riesce più a colpire al volto i suoi avversari senza ritrovarsi in un mare di vomito attraversato da brividi di nausea. Perde tutti gli incontri che disputa, inizia il suo declino.

Sarà il pugile venezuelano Carlos Rivera “Il re senza corona” a risvegliare lo straripante spirito combattivo del protagonista.

Nonostante nel secondo arco narrativo vi siano personaggi come Carlos Rivera e José Mendoza, l’apogeo dell’opera resta la saga di Rikishi, carta “bruciata” un po’ prematuramente dagli autori vista la longevità del manga (20 tankōbon), la cui serializzazione, grazie all’incredibile successo, si è protratta più del previsto.

L’avvicendarsi narrativo viene sempre più monopolizzato dalla boxe, e ad un certo punto la carenza di nuove idee porta a soluzioni dei combattimenti che diventano ridondanti, come il gong che salva Joe da knockout sicuri, o gli stessi scambi di pugni in sequenza “jab-montante-diretto” ripetuti in quasi tutti gli incontri. Mancanza di brio che si nota anche nell’epilogo del match contro Kim (la cui storia è uno dei paragrafi più struggenti dell’opera), apparentemente infallibile macchina da combattimento coreana che s’ingolfa alla vista dell’emorragia di Joe, perché “quando vede un emorragia cade in preda agli attacchi di panico, gli torna in mente la morte del padre”, peccato abbia fracassato gente a sangue per svariati capitoli senza che questo problema venisse minimamente menzionato.

Tutti i match si concludono per k.o, il che alla lunga tedia, specie se si è feticisti delle simulazioni sportive. Inoltre il pre-finale presenta un calo qualitativo piuttosto drastico, con il paragrafo di Harimau decisamente evitabile, dove tutt’un tratto gli arbitri diventano estremamente permissivi e gli incontri di pugilato si trasformano in combattimenti di wrestling che sembrano quasi scene scartate da “L’uomo Tigre”.

Non mancano le leggerezze narrative, ad esempio non sempre gli autori prestano attenzione alle differenze di lingue negli incontri internazionali, ricordandosi delle barriere linguistiche un po’ quando gli pare.

Bazzecole di fronte alla caratura del manga, ma disattenzioni che, sommate, potrebbero “rompere” la sospensione dell’incredulità dei lettori più smaliziati.

La love story indefinita e appena tratteggiata, magnificamente sospesa tra amore ed odio tra Joe e Yoko, ragazza austera che rappresenta l’altra faccia della medaglia, quella della Tokyo bene e dell’alta borghesia (essendo nipote di un facoltoso imprenditore appassionato di boxe), seppur all’epoca criticata per la sua evanescenza e il mancato sviluppo, divenne vero e proprio punto di riferimento nevralgico delle storie d’amore “platoniche” e sussurrate in ambito manga per ragazzi, portando nel target shōnen evidenti contaminazioni gekiga.

“Ashita no Jō” è un manga seminale, le cui reference e citazioni in altre opere sono innumerevoli, per citarne alcune tra le più famose ad omaggiarlo: “Ken il guerriero”, “20th Century Boys”, “Berserk”, “Pokémon”, “One Piece”, e “Dragon Ball” con il personaggio di Pamput la cui estetica è un chiaro richiamo a Carlos Rivera.

“Rocky Joe” è anche la fonte d’ispirazione assoluta di “Hajime no Ippo”, spokon di grande successo in Giappone (oltre 100 tankōbon) inedito in Italia.

Ad onor del vero, causa anche una contestualizzazione specifica, l’opera scricchiola maggiormente sotto il peso dei suoi anni rispetto a “Slam Dunk”, che ha preservato maggiore freschezza (essendo anche più recente), detenendo quindi lo scettro di miglior manga sportivo della storia.

I disegni di Tetsuya Chiba, grazie anche ad un tratto semplice e pulito, catturano subito l’occhio del lettore, pur non brillando in dettaglio.

L’accattivante design di Joe bilancia il chara dei personaggi secondari, stilizzati e dai tratti caricaturali, ma in linea con i manga coevi.

Ciò che aveva del miracoloso per l’epoca era la dinamicità della tavole, la resa dei movimenti, gli incroci dei colpi, che rendevano gli scontri sul ring sempre avvincenti e perfettamente leggibili.

Inoltre Chiba fu fondamentale per il finale.

Inizialmente l’epilogo del manga avrebbe dovuto mostrarci Joe sul terrazzo di Yoko, ormai affetto dalla sindrome di punch-drunk che aveva appeso i guantoni al chiodo, lasciandoci intendere la concretizzazione di una storia d’amore tra i due con un lieto fine dolceamaro.

Tuttavia Chiba non era convinto del finale ideato da Kajiwara, e, essendo quest’ultimo contemporaneamente impegnato nella realizzazione di altre opere, lasciò al disegnatore totale carta bianca.

Il risultato è una pagina finale tra le più iconiche, poetiche e commoventi dei manga. Il resto è storia.

Joe Yabuki è un guitto di quartiere divenuto leggenda, partito dai più miserabili bassifondi tokiensi e giunto fino al ring che lo vedrà competere per il titolo di campione mondiale.

Joe è la rivalsa del buio delle borgate perdute nascoste dai grattacieli torreggianti che guardano dall’alto il futuro luminoso.

Joe è il Giappone del dopoguerra che si lecca la cicatrice, impavido e combattivo, con il fuoco negli occhi e la fame di chi si riprenderà tutto.

Joe è il figlio di nessuno che trova tra le ferite di un destino nefasto squarciato a cazzotti una strada alternativa verso la catarsi.

Un personaggio che in tutte le sue controversie è divenuto figura di riferimento, tra i più rappresentativi dell’intero universo manga, settando nuovi standard di caratterizzazione per i protagonisti shōnen.

Servirà Akira Toriyama, circa 15 anni dopo con Goku, per rimescolare le carte in tavola.

Una lettura che al netto delle imperfezioni resta imprescindibile per ogni amante del fumetto, perché “Ashita no Joe” è un manga monumentale, un’opera immortale, che, pur invecchiando… non muore mai.

Il domani arriverà solo se saremo disposti a combattere per esso… sacrificando tutti noi stessi.

“Non c'è più niente da bruciare, solo le bianche ceneri”.

Sapevate che esiste un posto del genere? Questa storia inizia in un angolo di quel quartiere”.

“Ashita no Jō”, letteralmente “Joe del domani”, è uno dei pilastri della fumettistica nipponica e rientra nell’elitaria categoria di opere capaci di oltrepassare il medium del fumetto, riuscendo ad ergersi ad autentico fenomeno socio-culturale di massa.

Il manga è stato publicato in Giappone tra il 1968 e il 1973, disegnato da Tetsuya Chiba e scritto dal leggendario re degli spokon Ikki Kajiwara (“Tommy, la stella dei Giants”, “L’uomo tigre”, “Arrivano i Superboys”), nome d’arte di Asaki Takamori, anche se in quest’opera si firmò con lo pseudonimo “Asao Takamori”, dato che era occupato alla realizzazione di diverse altre sceneggiature per riviste competitor.

L’opera è arrivata in Italia nel 1982 con il discutibile titolo di “Rocky Joe”, per richiamare il pugile Rocky Marciano, ma sopratutto per cavalcare l’onda dell’incredibile successo che la serie dei film di Rocky Balboa stava riscuotendo in quegli anni.

Joe Yabuki è un orfano perdigiorno che arriva al quartiere dormitorio ai piedi di Tokyo tronfio e gonfio di boria, palesando da subito la sua indole rissaiola. La sua vita cambia grazie all’incontro con Danpei Tange, vecchio ex pugile con un occhio solo, menomato dagli scontri sul ring, ormai ridotto a barbone alcolizzato. Il vecchio “pugilomane” dopo esser venuto alle mani con Joe si accorge dell’incredibile potenziale del ragazzo e si offre di allenarlo per trasformarlo nel miglior pugile di tutto il Giappone.

Ikki Kajiwara inscena il classico contesto post-bellico, comune denominatore di tutte le sue opere, mostrandoci i sobborghi e la miseria ai margini della sfavillante Tokyo (ri)nascente.

Il quartiere in cui è ambientata la storia è diviso dalla metropoli da un ponte diroccato, che rappresenta la spaccatura tra povertà e ricchezza, a sottolineare la discrepanza sociale tra le classi giapponesi: da un lato l’ipertrofico capitalismo tokiense, dall’altro una suburra dimenticata da Dio.

“Sai che questo viene chiamato ponte delle lacrime vero? È perché chi arriva in questo quartiere dormitorio, stanco di vivere e sconfitto… di solito lo attraversa piangendo.

Insieme a te, io voglio attraversare al contrario il ponte delle lacrime… verso un futuro luminoso”.

In “Rocky Joe” troviamo diverse omologie con “L’uomo Tigre”, una delle sceneggiature a cui Kajiwara stava lavorando durante la stesura di “Ashita no Jō”, pubblicata sempre nel 1968. Contaminazioni che vediamo in personaggi come “Wolf” Kanagushi, o “Tiger” Ozaki, figure i cui nomignoli sembrano usciti dall’universo del wrestling di “Tiger Mask” più che da quello pugilistico di “Rocky Joe”.

Anche Naoto (“L’uomo Tigre”) come Joe è orfano, viene da un contesto di estrema povertà, ed è circondato da bambini che lo idolatrano.

Se lo scenario proposto è il medesimo, la caratterizzazione dei due protagonisti, pur incarnando entrambi il riscatto e la rivalsa sociale, è ben diversa:

mentre L’uomo Tigre, pur presentandosi ribelle ed ammutinato, assumerà parvenze sempre più supereroistiche, Joe veste a pennello i panni del protagonista atipico posto volutamente in continuo contrasto ideologico con il lettore, generando, in tutta la sua incrollabile arroganza, una singolare antipatia capace di scavarsi a pugni la strada del successo.

Yabuki inizialmente di boxare non ne vuol proprio sapere, nonostante gli sforzi di Danpei, che sacrifica tutto se stesso nel tentativo di sgrezzare il talento del ragazzo, arrivando addirittura a pagarlo per farlo allenare, Joe preferisce macchiarsi di reati come truffe e furti, coinvolgendo i bambini del quartiere, fino a formare una piccola gang del crimine.

Il primo arco narrativo, tra vicoli e baraccopoli, tra indigenza e penuria, di pasoliniana memoria, si rifà al cinema neorealista italiano, ricordando opere come “Ladri di biciclette” di Vittorio De Sica.

La reclusione nel carcere minorile è un’altro fondamentale crocevia per la vita di Yabuki;

In prigione il ragazzo incontra il temibile Rikishi, il rivale di una vita, pugile professionista dalla carriera già avviata.

La competizione tra i due farà si che in Joe si accenda in modo dirompente e definitivo la scintilla per la boxe.

Durante la prigionia il ragazzo inizia a seguire le lettere di Danpei, contenenti preziosi nozionismi pugilistici, insegnamenti denominati “lezioni per il domani”, da qui il titolo originale dell’opera.

Lungo il periodo di detenzione assistiamo ad un torneo di boxe tra detenuti, il primissimo “torneo di arti marziali” proposto da uno shōnen, oggi vero e proprio marchio di fabbrica del target.

Possiamo quindi definire quest’opera come proto dei “battle” moderni, ancor prima di “Dragon Ball”.

“Quando due uomini si battono fino allo stremo, con i guantoni intrisi di sangue e sudore, le loro anime si fondono in un legame che vale più di una fragile amicizia basata su un milione di parole, e in me… è rimasto un segno profondo”

Dopo l’incontro in carcere terminato in pareggio per doppio k.o Joe e Rikishi decidono di scontrarsi in una gara ufficiale che stabilisca chi è il più forte tra i due.

Tuttavia per farlo, Rikishi (classe welter) deve scendere drasticamente di peso e rientrare nella categoria dei pesi gallo appartenente a Joe.

Il rivale di Yabuki si sottopone ad estenuanti allenamenti, fatti di digiuno e notti insonni, facendosi chiudere a chiave in camera da letto dall’esterno per resistere ai morsi della fame, arrivando persino a lucchettare i rubinetti della palestra in cui si allena per non cadere nella tentazione di bere di notte, fino ad essere poco più che carne attaccata allo scheletro, una sorta di fantasma.

Il gong suona, Joe è una furia e colpisce violentemente il suo avversario, palesemente debilitato dall’ingente perdita di peso. Tuttavia la superiorità tecnica di Rikishi è ancora schiacciante, la foga di Yabuki non basta, e il protagonista crolla sotto i pugni incessanti del rivale.

Joe si riprende dal knockout e ancora frastornato scende dal ring per andare a congratularsi con il suo avversario, che intanto raccoglie ovazioni e grida di giubilo dalla folla in visibilio.

Yabuki gli tende la mano, Rikishi fa per contraccambiare, ma non riesce a calibrare il gesto, stringe il vuoto, cade a terra, esanime. Un pugno alla tempia subito durante il match e l’inumana dieta affrontata si rivelano fatali. Rikishi è morto.

La veglia funebre che vide riunirsi centinaia di ragazzi giapponesi in onore del personaggio per tributarne “la scomparsa” la dice lunga sull’impatto sociale dell’evento.

In Giappone soltanto due volte si sono celebrati i funerali di personaggi fittizi, nel 1970 con Tooru Rikishi e nel 2007 con Raoh, anche se per quest’ultimo era più una trovata pubblicitaria per promuoverne i film in uscita.

La morte di Rikishi rappresenta in assoluto una delle vette emotive più alte mai toccate da uno shōnen manga, e arriva improvvisa, spezzando il fiato, come un cazzotto nella bocca dello stomaco, un paragrafo tragico e indelebile nel bagaglio di ogni lettore.

Il tracollo di Joe è spaventoso.

È shockato, il fantasma di Rikishi lo perseguita e il ragazzo non riesce più a colpire al volto i suoi avversari senza ritrovarsi in un mare di vomito attraversato da brividi di nausea. Perde tutti gli incontri che disputa, inizia il suo declino.

Sarà il pugile venezuelano Carlos Rivera “Il re senza corona” a risvegliare lo straripante spirito combattivo del protagonista.

Nonostante nel secondo arco narrativo vi siano personaggi come Carlos Rivera e José Mendoza, l’apogeo dell’opera resta la saga di Rikishi, carta “bruciata” un po’ prematuramente dagli autori vista la longevità del manga (20 tankōbon), la cui serializzazione, grazie all’incredibile successo, si è protratta più del previsto.

L’avvicendarsi narrativo viene sempre più monopolizzato dalla boxe, e ad un certo punto la carenza di nuove idee porta a soluzioni dei combattimenti che diventano ridondanti, come il gong che salva Joe da knockout sicuri, o gli stessi scambi di pugni in sequenza “jab-montante-diretto” ripetuti in quasi tutti gli incontri. Mancanza di brio che si nota anche nell’epilogo del match contro Kim (la cui storia è uno dei paragrafi più struggenti dell’opera), apparentemente infallibile macchina da combattimento coreana che s’ingolfa alla vista dell’emorragia di Joe, perché “quando vede un emorragia cade in preda agli attacchi di panico, gli torna in mente la morte del padre”, peccato abbia fracassato gente a sangue per svariati capitoli senza che questo problema venisse minimamente menzionato.

Tutti i match si concludono per k.o, il che alla lunga tedia, specie se si è feticisti delle simulazioni sportive. Inoltre il pre-finale presenta un calo qualitativo piuttosto drastico, con il paragrafo di Harimau decisamente evitabile, dove tutt’un tratto gli arbitri diventano estremamente permissivi e gli incontri di pugilato si trasformano in combattimenti di wrestling che sembrano quasi scene scartate da “L’uomo Tigre”.

Non mancano le leggerezze narrative, ad esempio non sempre gli autori prestano attenzione alle differenze di lingue negli incontri internazionali, ricordandosi delle barriere linguistiche un po’ quando gli pare.

Bazzecole di fronte alla caratura del manga, ma disattenzioni che, sommate, potrebbero “rompere” la sospensione dell’incredulità dei lettori più smaliziati.

La love story indefinita e appena tratteggiata, magnificamente sospesa tra amore ed odio tra Joe e Yoko, ragazza austera che rappresenta l’altra faccia della medaglia, quella della Tokyo bene e dell’alta borghesia (essendo nipote di un facoltoso imprenditore appassionato di boxe), seppur all’epoca criticata per la sua evanescenza e il mancato sviluppo, divenne vero e proprio punto di riferimento nevralgico delle storie d’amore “platoniche” e sussurrate in ambito manga per ragazzi, portando nel target shōnen evidenti contaminazioni gekiga.

“Ashita no Jō” è un manga seminale, le cui reference e citazioni in altre opere sono innumerevoli, per citarne alcune tra le più famose ad omaggiarlo: “Ken il guerriero”, “20th Century Boys”, “Berserk”, “Pokémon”, “One Piece”, e “Dragon Ball” con il personaggio di Pamput la cui estetica è un chiaro richiamo a Carlos Rivera.

“Rocky Joe” è anche la fonte d’ispirazione assoluta di “Hajime no Ippo”, spokon di grande successo in Giappone (oltre 100 tankōbon) inedito in Italia.

Ad onor del vero, causa anche una contestualizzazione specifica, l’opera scricchiola maggiormente sotto il peso dei suoi anni rispetto a “Slam Dunk”, che ha preservato maggiore freschezza (essendo anche più recente), detenendo quindi lo scettro di miglior manga sportivo della storia.

I disegni di Tetsuya Chiba, grazie anche ad un tratto semplice e pulito, catturano subito l’occhio del lettore, pur non brillando in dettaglio.

L’accattivante design di Joe bilancia il chara dei personaggi secondari, stilizzati e dai tratti caricaturali, ma in linea con i manga coevi.

Ciò che aveva del miracoloso per l’epoca era la dinamicità della tavole, la resa dei movimenti, gli incroci dei colpi, che rendevano gli scontri sul ring sempre avvincenti e perfettamente leggibili.

Inoltre Chiba fu fondamentale per il finale.

Inizialmente l’epilogo del manga avrebbe dovuto mostrarci Joe sul terrazzo di Yoko, ormai affetto dalla sindrome di punch-drunk che aveva appeso i guantoni al chiodo, lasciandoci intendere la concretizzazione di una storia d’amore tra i due con un lieto fine dolceamaro.

Tuttavia Chiba non era convinto del finale ideato da Kajiwara, e, essendo quest’ultimo contemporaneamente impegnato nella realizzazione di altre opere, lasciò al disegnatore totale carta bianca.

Il risultato è una pagina finale tra le più iconiche, poetiche e commoventi dei manga. Il resto è storia.

Joe Yabuki è un guitto di quartiere divenuto leggenda, partito dai più miserabili bassifondi tokiensi e giunto fino al ring che lo vedrà competere per il titolo di campione mondiale.

Joe è la rivalsa del buio delle borgate perdute nascoste dai grattacieli torreggianti che guardano dall’alto il futuro luminoso.

Joe è il Giappone del dopoguerra che si lecca la cicatrice, impavido e combattivo, con il fuoco negli occhi e la fame di chi si riprenderà tutto.

Joe è il figlio di nessuno che trova tra le ferite di un destino nefasto squarciato a cazzotti una strada alternativa verso la catarsi.

Un personaggio che in tutte le sue controversie è divenuto figura di riferimento, tra i più rappresentativi dell’intero universo manga, settando nuovi standard di caratterizzazione per i protagonisti shōnen.

Servirà Akira Toriyama, circa 15 anni dopo con Goku, per rimescolare le carte in tavola.

Una lettura che al netto delle imperfezioni resta imprescindibile per ogni amante del fumetto, perché “Ashita no Joe” è un manga monumentale, un’opera immortale, che, pur invecchiando… non muore mai.

Il domani arriverà solo se saremo disposti a combattere per esso… sacrificando tutti noi stessi.

“Non c'è più niente da bruciare, solo le bianche ceneri”.

News