Recensione

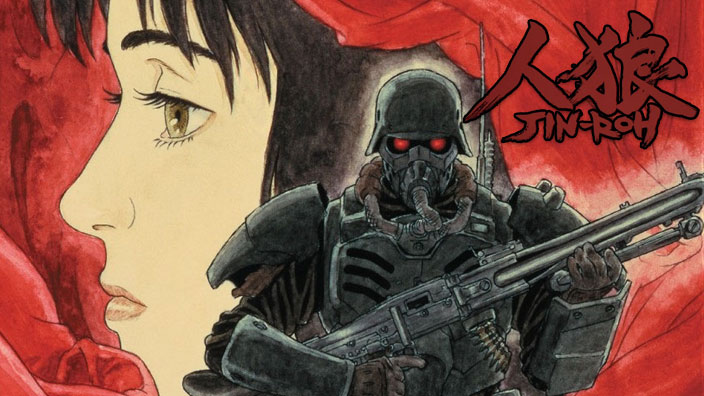

Jin-Roh - Uomini e lupi

8.0/10

“Le fiabe dove gli animali si mescolano agli esseri umani, di solito finiscono molto male.

È meglio che le bestie si limitino alle loro storie.”

Tutto comincia con una scala di grigi tinta da attimi color seppia, come vecchie foto sbiadite tratte da quaderni del secolo scorso, immagini che introducono ad un universo alternativo a quello a noi noto, ove il corso degli eventi storici si è susseguito in modo differente: una sorta di “Sliding Doors” a partire dal sofferto epilogo della Seconda Guerra Mondiale, capace di prendere una tangente che andrà a sviluppare eventi surreali e a tratti angoscianti - niente di nuovo ahinoi, né troppo differente dalla nostra realtà.

“Tutti conosciamo la versione di Cappuccetto Rosso e nessuno conosce quella del lupo. Forse ci parlerebbe di solitudine e di orgoglio, di lune favolose e di boschi cancellati dagli uomini.”

Sin dalle prime battute di questo imponente e silenzioso lungometraggio respiriamo un’aria tragica ed epocale, mentre grevi, sofferte note introducono un incipit ispirato ai tumultuosi e disperati Anni Cinquanta nipponici, a cavallo fra una mirabolante, pachidermia crescita economica e gravi crisi sia sociali che di crescita urbana, alla mercé di una delinquenza organizzata e intrisa di rapporti altalenanti verso un Occidente più proiettato verso il futuro.

Si intuisce che non stiamo per assistere a un racconto di sviluppo e libertà come potremmo immaginare, bensì un cupo prolungamento di alcuni regimi totalitari a stampo militare che nella nostra realtà avrebbero dovuto essere dissipati (o quantomeno frammentati e reimpostati): in un Giappone allo sbando, per riportare equilibrio e sedare il caos dilagante, lo Stato istituisce un ordine squadrista di soldati ultra-equipaggiati di nome “Dine”, inquietanti truppe speciali dal tenore nazista, gente dai volti celati da maschere a gas, lenti oculari rosso fuoco e armi da fuoco terribili per l’epoca, una sorta di crudele e spietata impostazione che rievoca corsi e ricorsi storici appena conclusi (ma in chiave cyber-futuristica).

Addentrandoci nella vicenda, veniamo a conoscenza del protagonista di cui seguiremo le gesta, e della sua complessa e sofferta realtà... Anno Domini 1960, una timeline differente dalla nostra: conclusasi la Seconda Guerra Mondiale, le cose sono andate diversamente da come le conosciamo; Kazuki, membro di una delle suddette squadre d’elite anti terrorismo, milita in una branca della Dine di nome Kerberos, istituita con la finalità di combattere ciò che tutti hanno imparato a conoscere come Setta, ovvero quei superstiti che, dopo aver partecipato, fomentato e indotto disordini e sommosse antigovernative, si sono riuniti in gran segreto - e come i carbonari d’un tempo, hanno creato un gruppo popolare sovversivo con il fervente desiderio di rovesciare la dittatura attuale.

Comprendiamo sin da subito che non esistono parti in ragione: è tutto troppo torbido, troppo vero e troppo amaro per filtrarci qualcosa di puro e positivo. Quando il popolo, disperato, insorge con i suoi più irrefrenabili giustizieri e si contrappone a giovani forze militari cresciute con ideali diametralmente opposti, è storicamente appurato che finirà in un lago di sangue.

“Jin-Roh” viene prodotto nel 1999, e il suo impatto visivo risulta meraviglioso e immediatamente coinvolgente, tanto oggi quanto all’epoca.

Presenta sin da subito scorci artistici eccezionali, prospettive studiate e “cinematografiche”, quasi un film disegnato, recitato da attori reali trasformati in cartoni animati. Altrettanto attinenti e verosimili sono i fondali, ambienti meravigliosamente dettagliati e credibili: è come una pellicola d’autore ricca d’emozione e intensità.

Ciò che colpisce dalle prime battute è una colonna sonora di fondo perpetua e sofferente, tanto da ricordarci, - solo a tratti, e diamine se calza a pennello - le dilanianti melodie di “Platoon”, capolavoro cinematografico di Oliver Stone sulle strazianti e orrende vicissitudini dei soldati americani in Vietnam. In comune, oltre alle note, qui troviamo elmetti lucidi che custodiscono fragili menti di giovanissimi e innocenti assassini, ignari di cosa stanno subendo, convintissimi di fare la cosa giusta, facce e smorfie celate, armi spianate, sangue versato senza coscienza e adolescenti strappati alla vita troppo presto. Crudeltà talmente disumane da essere inequivocabilmente umane, ricalcanti l’amaro realismo del nostro infausto mondo pregno di democrazia esportata e ipocrisia patriottica.

Come in tantissimi altri momenti storici e racconti più o meno reali, in “Jin-Roh” i ribelli passano per i “cattivi” agli occhi di parte dell’opinione pubblica e di chi sostiene l’ordine - gente senza scrupoli pronta a usare qualsiasi mezzo e immolare chiunque per la propria causa.

Ma è veramente follia, la guerra - e il conseguente stato di disordine di un Paese sottosopra? Quando lo stato si scontra col popolo, gli innocenti non sono più tali e ne scaturiscono cascate di sangue, chi ha davvero torto?

Esiste qualcuno che ha mai avuto ragione, quando quel confine viene valicato?

Forse oggi potremmo rispondere di sì, che la rivoluzione e la resistenza sono sacre e i giochi di potere sono sempre più spietati, quando mirano a fare “grandi” soltanto poche persone, invece che le istituzioni e i Paesi che esse rappresentano.

Ecco quindi l’analogia riguardo i famosi cani intesi come bestie feroci, segugi da guerra, branco furioso e violento, spietato e pronto a sbranare: un soldato della Kerberos deve essere capace di mettere da parte le emozioni e dimostrarsi una macchina da guerra, senza esitazioni. La disumanità dell’ordine estremista militare è alla base del mestiere e, in quanto lupi spietati, i Kerberos danno la caccia a chiunque nel proprio “territorio”.

È nelle prime battute del film che Kazuki, assieme al suo plotone, cerca di fermare un gruppo di riottosi pronti a utilizzare pericolosi ordigni esplosivi, passando inosservati attraverso la rete fognaria sotto la città, utilizzando come corrieri innocenti ragazzine che mai potremmo immaginare complici (provate a pensare alle coraggiose fanciulle che aiutavano i Partigiani recapitando messaggi e oggetti di sorta); è proprio Nanami, una di queste giovanissime, vestita d’uno scialle scarlatto e una borsetta a tracolla, ad essere scoperta e inseguita dai terribili segugi. La giovanissima che tanto ricorda l’ignara Cappuccetto Rosso, fugge spaventata nella sotterranea foresta fognaria, inseguita dal branco di Lupi Cattivi, e proprio quando Kazuki si ritrova faccia a faccia con lei sperando di farla desistere (invece di abbatterla come avrebbe dovuto), Nanami decide di farsi esplodere piuttosto che farsi catturare.

La borsetta a tracolla contiene un’immane quantità di esplosivo, tanti sogni infranti e traumi irrisolti.

Di lei non rimane quasi più niente, ma nella testa del giovane soldato, che si credeva convinto e nel giusto, cominciano a sorgere numerosi dubbi e insicurezze, tanto da finire di fronte a un tribunale militare che cercherà di comprendere il suo stato psicologico, sospendendolo momentaneamente.

Da qui il lungometraggio assume ancor più una piega matura e profonda, alzando l’asticella della qualità: radicati sensi di colpa cominciano a far capolino da sotto il tappeto come sporco lurido nascosto per troppo tempo e accumulato in modo a dir poco preoccupante. Elaborate introspezioni autocritiche accompagnano silenziosi e lancinanti momenti di lotta interiore per venire a patti coi propri ideali, in contrasto a sensazioni istintive che il giovane e coraggioso soldato non può reprimere.

Kazuki, sospeso poiché ritenuto in un momento di eccessiva fragilità e insicurezza, comincia così a navigare nel proprio io esistenziale, in pericoloso bilico fra presunto pragmatismo e sofferenza inaudita. Inevitabilmente, vagando con l’anima in fiamme, finisce di fronte alla tomba della suicida, interrogandosi sul perché non sia riuscito ad adempiere al proprio dovere, e proprio lì incontra la sorella maggiore della defunta, che non poco le assomiglia - bella, delicata, evanescente e malinconica nei tratti.

Dall’incontro, e dalla lunga, riflessiva chiacchierata che ne segue, Kazuki rimane sorpreso che la ragazza - Kei il suo nome -, sebbene col cuore in frantumi, non ce l’abbia a morte con lui; anzi, inaspettatamente la fanciulla gli dona un libro che fu caro alla sorellina scomparsa... il volumetto parla di una fiaba in particolare, una sorta di rivisitazione, appunto, di “Cappuccetto Rosso”.

Quando il soldato in congedo comincia a leggere il racconto, proprio in quell’esatto momento, l’intero film animato da semplice lungometraggio diviene un meta-racconto, un racconto simbolico e multifunzionale trasversalmente stratificato sulla moralità umana, così che si possa valutare e sfogliare a più livelli come una novella che per ogni frase pronunciata fornisce un significato biunivoco, due sensi di lettura paralleli e coincidenti al tempo stesso.

Nei cunicoli di quelle fogne, una foresta di buio e pietra, (il) Cappuccetto Rosso vaga con la borsa del suicidio/strage, stretta a tracolla mentre si dirige verso la casa della nonna, porto sicuro di gente che ancora resiste. Ma nella cupa foresta il lupo dagli occhi rossi vaga affamato e spietato, e al seguito ha tutto il branco, addestrato a pensare di essere nel giusto, pronto ad azzannare per la sicurezza di tutti. Tutti chi?

La fiaba raccontata in quel tremendo libretto risulta ben più atroce e ben più acuminata di come potremmo immaginarla. È una versione più spaventosa, più sanguinosa, tristemente realistica, metafora dell’interminabile condizione umana, prigioniera dei propri crimini sin dall’alba dei tempi.

La spirale di dolore è solo all’inizio.

Kei e Kazuki cominciano a conoscersi, a frequentarsi.

Ad avvicinarsi. A cercare di Essere Umani.

“Noi non siamo uomini travestiti da cani.

Siamo lupi travestiti da esseri umani.”

Più il film procede, più s’inabissa in fondali di dolore che via via diventa quasi impossibile elaborare. Il parallelismo coi traumi del Vietnam è tanto agghiacciante quanto pertinente; a tratti possiamo tangere tutto lo stress post-traumatico che molti soldati subiscono dopo aver assistito - o ancor peggio causato - in guerra. Così come nei crudi testi dei Pink Floyd, l’essere “Dogs of War” non lascia mai davvero il soldato, nemmeno e soprattutto quando torna a una vita apparentemente normale, poiché è il primo ad essere sia carnefice che vittima dei giochi di potere di chi non si sporca le mani; eccoli lì, in fila, con le loro bellissime medaglie lucidate, giovani disgraziati illusi di trovare il proprio posto nel mondo servendo file di un’interminabile menzogna armata, immaginando di elargire giustizia, esportare legge e correggere un mondo ormai corrotto fino al midollo, così intossicati da tale chimera tanto da lasciarsi il vero mondo alle spalle, per principiare un’infinita traversata nell’oceano di un dolore che non potranno mai guadare del tutto.

“Provare incubi per le proprie nefandezze è sbirciare attraverso l’uscio della coscienza.”

La seconda metà dell’opera è una caduta libera verso sensi di colpa e riflessioni universali, un’allegoria dove immagini, suoni, sequenze animate e parole suggeriscono significati reconditi ben più profondi di ciò che mostrano; lo svolgimento raggiunge così il vero climax con un doppio colpo di scena nelle fasi finali, dove ciò che lo spettatore ha assimilato fino a quel momento viene quasi totalmente ribaltato e riscritto, mentre la sottile, vacua e straziante falsariga su cui è stata ricamata la storia d’amore fra Kei e Kazuki - che fa da contraltare a tutto questo orrore - assume toni viscerali e inevitabilmente disperati.

“Non volevo nient’altro che un posto nel tuo cuore. Volevo qualcuno che si ricordasse di me!”

È un’esegesi di sentimenti, complessa da decifrare; uno sfogo, un liberarsi dei fardelli e uno spezzare silenzi a lungo atteso.

Tuttavia, il “drama” terminale s’avverte con doloroso anticipo e chiude la vicenda di controspionaggio con un epilogo altrettanto disumano proprio perché realistico, un riverbero dell’umanità che da sempre si perpetua: se l’amore è la forza che permette agli uomini di cambiare il proprio modo di vedere le cose e andare oltre ogni difficoltà, è chiaro che a questo mondo non ce n’è mai abbastanza per sopperire a tutta questa sconfinata, dilagante crudeltà che ha intriso ogni epoca.

L’orrore è reale, e ha il nostro volto.

Su tali direttive, “Cappuccetto Rosso” viene rivisto e riscritto secondo le regole “dell’adulta disillusione”, con un finale completamente differente, eppur pertinente.

I titoli di coda non hanno alcuna colonna sonora, esattamente come dopo la morte non esiste alcun suono.

“Jin-Roh” è una perla dell’animazione nipponica, da vedere assolutamente una volta, anche perché solo i più duri e solo chi apprezza questo genere di drammi distopici e strazianti lo vorrà subire una seconda volta.

Un’opera di grande impatto e più veritiera, ahinoi, di quanto si possa immaginare.

È meglio che le bestie si limitino alle loro storie.”

Tutto comincia con una scala di grigi tinta da attimi color seppia, come vecchie foto sbiadite tratte da quaderni del secolo scorso, immagini che introducono ad un universo alternativo a quello a noi noto, ove il corso degli eventi storici si è susseguito in modo differente: una sorta di “Sliding Doors” a partire dal sofferto epilogo della Seconda Guerra Mondiale, capace di prendere una tangente che andrà a sviluppare eventi surreali e a tratti angoscianti - niente di nuovo ahinoi, né troppo differente dalla nostra realtà.

“Tutti conosciamo la versione di Cappuccetto Rosso e nessuno conosce quella del lupo. Forse ci parlerebbe di solitudine e di orgoglio, di lune favolose e di boschi cancellati dagli uomini.”

Sin dalle prime battute di questo imponente e silenzioso lungometraggio respiriamo un’aria tragica ed epocale, mentre grevi, sofferte note introducono un incipit ispirato ai tumultuosi e disperati Anni Cinquanta nipponici, a cavallo fra una mirabolante, pachidermia crescita economica e gravi crisi sia sociali che di crescita urbana, alla mercé di una delinquenza organizzata e intrisa di rapporti altalenanti verso un Occidente più proiettato verso il futuro.

Si intuisce che non stiamo per assistere a un racconto di sviluppo e libertà come potremmo immaginare, bensì un cupo prolungamento di alcuni regimi totalitari a stampo militare che nella nostra realtà avrebbero dovuto essere dissipati (o quantomeno frammentati e reimpostati): in un Giappone allo sbando, per riportare equilibrio e sedare il caos dilagante, lo Stato istituisce un ordine squadrista di soldati ultra-equipaggiati di nome “Dine”, inquietanti truppe speciali dal tenore nazista, gente dai volti celati da maschere a gas, lenti oculari rosso fuoco e armi da fuoco terribili per l’epoca, una sorta di crudele e spietata impostazione che rievoca corsi e ricorsi storici appena conclusi (ma in chiave cyber-futuristica).

Addentrandoci nella vicenda, veniamo a conoscenza del protagonista di cui seguiremo le gesta, e della sua complessa e sofferta realtà... Anno Domini 1960, una timeline differente dalla nostra: conclusasi la Seconda Guerra Mondiale, le cose sono andate diversamente da come le conosciamo; Kazuki, membro di una delle suddette squadre d’elite anti terrorismo, milita in una branca della Dine di nome Kerberos, istituita con la finalità di combattere ciò che tutti hanno imparato a conoscere come Setta, ovvero quei superstiti che, dopo aver partecipato, fomentato e indotto disordini e sommosse antigovernative, si sono riuniti in gran segreto - e come i carbonari d’un tempo, hanno creato un gruppo popolare sovversivo con il fervente desiderio di rovesciare la dittatura attuale.

Comprendiamo sin da subito che non esistono parti in ragione: è tutto troppo torbido, troppo vero e troppo amaro per filtrarci qualcosa di puro e positivo. Quando il popolo, disperato, insorge con i suoi più irrefrenabili giustizieri e si contrappone a giovani forze militari cresciute con ideali diametralmente opposti, è storicamente appurato che finirà in un lago di sangue.

“Jin-Roh” viene prodotto nel 1999, e il suo impatto visivo risulta meraviglioso e immediatamente coinvolgente, tanto oggi quanto all’epoca.

Presenta sin da subito scorci artistici eccezionali, prospettive studiate e “cinematografiche”, quasi un film disegnato, recitato da attori reali trasformati in cartoni animati. Altrettanto attinenti e verosimili sono i fondali, ambienti meravigliosamente dettagliati e credibili: è come una pellicola d’autore ricca d’emozione e intensità.

Ciò che colpisce dalle prime battute è una colonna sonora di fondo perpetua e sofferente, tanto da ricordarci, - solo a tratti, e diamine se calza a pennello - le dilanianti melodie di “Platoon”, capolavoro cinematografico di Oliver Stone sulle strazianti e orrende vicissitudini dei soldati americani in Vietnam. In comune, oltre alle note, qui troviamo elmetti lucidi che custodiscono fragili menti di giovanissimi e innocenti assassini, ignari di cosa stanno subendo, convintissimi di fare la cosa giusta, facce e smorfie celate, armi spianate, sangue versato senza coscienza e adolescenti strappati alla vita troppo presto. Crudeltà talmente disumane da essere inequivocabilmente umane, ricalcanti l’amaro realismo del nostro infausto mondo pregno di democrazia esportata e ipocrisia patriottica.

Come in tantissimi altri momenti storici e racconti più o meno reali, in “Jin-Roh” i ribelli passano per i “cattivi” agli occhi di parte dell’opinione pubblica e di chi sostiene l’ordine - gente senza scrupoli pronta a usare qualsiasi mezzo e immolare chiunque per la propria causa.

Ma è veramente follia, la guerra - e il conseguente stato di disordine di un Paese sottosopra? Quando lo stato si scontra col popolo, gli innocenti non sono più tali e ne scaturiscono cascate di sangue, chi ha davvero torto?

Esiste qualcuno che ha mai avuto ragione, quando quel confine viene valicato?

Forse oggi potremmo rispondere di sì, che la rivoluzione e la resistenza sono sacre e i giochi di potere sono sempre più spietati, quando mirano a fare “grandi” soltanto poche persone, invece che le istituzioni e i Paesi che esse rappresentano.

Ecco quindi l’analogia riguardo i famosi cani intesi come bestie feroci, segugi da guerra, branco furioso e violento, spietato e pronto a sbranare: un soldato della Kerberos deve essere capace di mettere da parte le emozioni e dimostrarsi una macchina da guerra, senza esitazioni. La disumanità dell’ordine estremista militare è alla base del mestiere e, in quanto lupi spietati, i Kerberos danno la caccia a chiunque nel proprio “territorio”.

È nelle prime battute del film che Kazuki, assieme al suo plotone, cerca di fermare un gruppo di riottosi pronti a utilizzare pericolosi ordigni esplosivi, passando inosservati attraverso la rete fognaria sotto la città, utilizzando come corrieri innocenti ragazzine che mai potremmo immaginare complici (provate a pensare alle coraggiose fanciulle che aiutavano i Partigiani recapitando messaggi e oggetti di sorta); è proprio Nanami, una di queste giovanissime, vestita d’uno scialle scarlatto e una borsetta a tracolla, ad essere scoperta e inseguita dai terribili segugi. La giovanissima che tanto ricorda l’ignara Cappuccetto Rosso, fugge spaventata nella sotterranea foresta fognaria, inseguita dal branco di Lupi Cattivi, e proprio quando Kazuki si ritrova faccia a faccia con lei sperando di farla desistere (invece di abbatterla come avrebbe dovuto), Nanami decide di farsi esplodere piuttosto che farsi catturare.

La borsetta a tracolla contiene un’immane quantità di esplosivo, tanti sogni infranti e traumi irrisolti.

Di lei non rimane quasi più niente, ma nella testa del giovane soldato, che si credeva convinto e nel giusto, cominciano a sorgere numerosi dubbi e insicurezze, tanto da finire di fronte a un tribunale militare che cercherà di comprendere il suo stato psicologico, sospendendolo momentaneamente.

Da qui il lungometraggio assume ancor più una piega matura e profonda, alzando l’asticella della qualità: radicati sensi di colpa cominciano a far capolino da sotto il tappeto come sporco lurido nascosto per troppo tempo e accumulato in modo a dir poco preoccupante. Elaborate introspezioni autocritiche accompagnano silenziosi e lancinanti momenti di lotta interiore per venire a patti coi propri ideali, in contrasto a sensazioni istintive che il giovane e coraggioso soldato non può reprimere.

Kazuki, sospeso poiché ritenuto in un momento di eccessiva fragilità e insicurezza, comincia così a navigare nel proprio io esistenziale, in pericoloso bilico fra presunto pragmatismo e sofferenza inaudita. Inevitabilmente, vagando con l’anima in fiamme, finisce di fronte alla tomba della suicida, interrogandosi sul perché non sia riuscito ad adempiere al proprio dovere, e proprio lì incontra la sorella maggiore della defunta, che non poco le assomiglia - bella, delicata, evanescente e malinconica nei tratti.

Dall’incontro, e dalla lunga, riflessiva chiacchierata che ne segue, Kazuki rimane sorpreso che la ragazza - Kei il suo nome -, sebbene col cuore in frantumi, non ce l’abbia a morte con lui; anzi, inaspettatamente la fanciulla gli dona un libro che fu caro alla sorellina scomparsa... il volumetto parla di una fiaba in particolare, una sorta di rivisitazione, appunto, di “Cappuccetto Rosso”.

Quando il soldato in congedo comincia a leggere il racconto, proprio in quell’esatto momento, l’intero film animato da semplice lungometraggio diviene un meta-racconto, un racconto simbolico e multifunzionale trasversalmente stratificato sulla moralità umana, così che si possa valutare e sfogliare a più livelli come una novella che per ogni frase pronunciata fornisce un significato biunivoco, due sensi di lettura paralleli e coincidenti al tempo stesso.

Nei cunicoli di quelle fogne, una foresta di buio e pietra, (il) Cappuccetto Rosso vaga con la borsa del suicidio/strage, stretta a tracolla mentre si dirige verso la casa della nonna, porto sicuro di gente che ancora resiste. Ma nella cupa foresta il lupo dagli occhi rossi vaga affamato e spietato, e al seguito ha tutto il branco, addestrato a pensare di essere nel giusto, pronto ad azzannare per la sicurezza di tutti. Tutti chi?

La fiaba raccontata in quel tremendo libretto risulta ben più atroce e ben più acuminata di come potremmo immaginarla. È una versione più spaventosa, più sanguinosa, tristemente realistica, metafora dell’interminabile condizione umana, prigioniera dei propri crimini sin dall’alba dei tempi.

La spirale di dolore è solo all’inizio.

Kei e Kazuki cominciano a conoscersi, a frequentarsi.

Ad avvicinarsi. A cercare di Essere Umani.

“Noi non siamo uomini travestiti da cani.

Siamo lupi travestiti da esseri umani.”

Più il film procede, più s’inabissa in fondali di dolore che via via diventa quasi impossibile elaborare. Il parallelismo coi traumi del Vietnam è tanto agghiacciante quanto pertinente; a tratti possiamo tangere tutto lo stress post-traumatico che molti soldati subiscono dopo aver assistito - o ancor peggio causato - in guerra. Così come nei crudi testi dei Pink Floyd, l’essere “Dogs of War” non lascia mai davvero il soldato, nemmeno e soprattutto quando torna a una vita apparentemente normale, poiché è il primo ad essere sia carnefice che vittima dei giochi di potere di chi non si sporca le mani; eccoli lì, in fila, con le loro bellissime medaglie lucidate, giovani disgraziati illusi di trovare il proprio posto nel mondo servendo file di un’interminabile menzogna armata, immaginando di elargire giustizia, esportare legge e correggere un mondo ormai corrotto fino al midollo, così intossicati da tale chimera tanto da lasciarsi il vero mondo alle spalle, per principiare un’infinita traversata nell’oceano di un dolore che non potranno mai guadare del tutto.

“Provare incubi per le proprie nefandezze è sbirciare attraverso l’uscio della coscienza.”

La seconda metà dell’opera è una caduta libera verso sensi di colpa e riflessioni universali, un’allegoria dove immagini, suoni, sequenze animate e parole suggeriscono significati reconditi ben più profondi di ciò che mostrano; lo svolgimento raggiunge così il vero climax con un doppio colpo di scena nelle fasi finali, dove ciò che lo spettatore ha assimilato fino a quel momento viene quasi totalmente ribaltato e riscritto, mentre la sottile, vacua e straziante falsariga su cui è stata ricamata la storia d’amore fra Kei e Kazuki - che fa da contraltare a tutto questo orrore - assume toni viscerali e inevitabilmente disperati.

“Non volevo nient’altro che un posto nel tuo cuore. Volevo qualcuno che si ricordasse di me!”

È un’esegesi di sentimenti, complessa da decifrare; uno sfogo, un liberarsi dei fardelli e uno spezzare silenzi a lungo atteso.

Tuttavia, il “drama” terminale s’avverte con doloroso anticipo e chiude la vicenda di controspionaggio con un epilogo altrettanto disumano proprio perché realistico, un riverbero dell’umanità che da sempre si perpetua: se l’amore è la forza che permette agli uomini di cambiare il proprio modo di vedere le cose e andare oltre ogni difficoltà, è chiaro che a questo mondo non ce n’è mai abbastanza per sopperire a tutta questa sconfinata, dilagante crudeltà che ha intriso ogni epoca.

L’orrore è reale, e ha il nostro volto.

Su tali direttive, “Cappuccetto Rosso” viene rivisto e riscritto secondo le regole “dell’adulta disillusione”, con un finale completamente differente, eppur pertinente.

I titoli di coda non hanno alcuna colonna sonora, esattamente come dopo la morte non esiste alcun suono.

“Jin-Roh” è una perla dell’animazione nipponica, da vedere assolutamente una volta, anche perché solo i più duri e solo chi apprezza questo genere di drammi distopici e strazianti lo vorrà subire una seconda volta.

Un’opera di grande impatto e più veritiera, ahinoi, di quanto si possa immaginare.

News