Recensione

Ghost in the Shell

10.0/10

“Ghost in the Shell” è il cult. È uno di quegli eventi che cambiano i paradigmi. Il canto del cigno dell’ultimo cyberpunk anni ’90, glaciale, dalla filosofia sfuggente ed estrema spinta fino ai recessi più profondi dell’esistenza – fino alle idee fondanti dell’esistenza – e ancora oltre, esplorando gli abissi creati da un pensiero che va oltre, che sa spingersi oltre, e che lo fa dentro una struttura che è una visione rigorosissima in cui non c’è nulla di casuale, in cui tutto è assolutamente voluto e significante – in cui tutto è essenziale. Mamoru Oshii realizza non soltanto la sua opera più alta, ma qualcosa che ha segnato per sempre il corso dell’animazione e della fantascienza. Un’architettura narrativa assoluta, incantatoria, magistrale, costruita in modo onirico e contemplativo dalla sua simmetria speculare, che si riflette circolarmente in ogni attimo della visione nei suoi molteplici livelli di lettura, e in cui le superfici della realtà si mischiano in un sovrapporsi di piani narrativi tangibili e allo stesso tempo metaforici – in cui l’immagine è allo stesso tempo reale, illusoria e simbolo.

Sullo sfondo della megalopoli del terzo millennio (New Port City) – derivazione techno-industriale e informatizzata delle metropoli asiatiche di Hong Kong e Tokyo e abbaglio di fondali e ambientazioni cyberpunk pure, dalla fascinazione agghiacciante che lascia esterrefatti –, e tra le maglie del cyberspazio della rete, si snoda una trama che è un traslato sottile freddo e celebrale, fatto di corrispondenze sfaccettate in un gioco di riflessi, e di meditazioni sussurrate e intessute nella matrice narrativa di cui sono cardine e germe. Una visione in cui il confine fra la coscienza e il corpo è qualcosa di netto e in cui le due parti non sono più mutuamente dipendenti. In cui lo spirito, l’insieme dei processi mentali individuali – il Ghost –, può viaggiare liberamente nella rete e nascere autonomamente fuori da qualsiasi prigione fisica. In cui la sicurezza della percezione di sé e del mondo è labile, e le certezze basilari legate al proprio Io e al senso stesso della propria esistenza sono precipitate in un caos gelido e straniante.

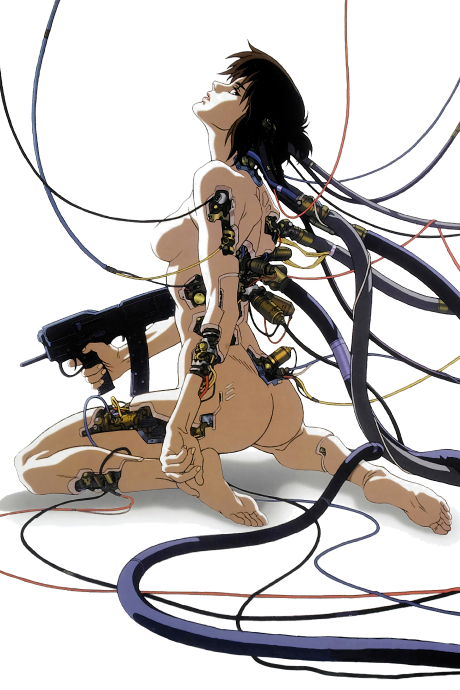

La realizzazione tecnica (Production I.G) è incommensurabile, e a 15 anni di distanza la sua qualità rimane inalterata anche a confronto con le grandi produzioni odierne, con i disegni, la CG, il mecha design e il taglio delle sequenze e delle animazioni che sono diventati il punto di riferimento della nuova generazione della fantascienza. La fotografia, le tonalità cromatiche e le luci polari infondono negli ambienti un’atmosfera sconcertante e inesprimibile, che sembra immersa in un’allucinazione consapevole e dalla quale traspirano dialoghi liminali, enigmatici e filosofici. E si resta ammutoliti di fronte a personaggi (il Maggiore Kusanagi e il “Signore dei pupazzi”) dalla psicologia così problematica, dalla riflessività e dalla profondità abissali, e che sono diventati eterni e indelebili come pietre miliari per la loro caratterizzazione emblematica. Così Motoko assurge a sintesi perfetta della riflessione portata avanti dall’intero film, e le sue bellezza androgina e algidità artificiale creano il mito di un personaggio inavvicinabile, ammantato da un magnetismo subliminale.

La regia di Oshii è sconcertante: dal suo angolo distaccato di osservatore immobile, egli contempla i fili – che egli stesso ha disposto – evolversi nell’azione che fluisce come un’evoluzione indipendente, e si limita a raccogliere lo scorrere degli atti e dei pensieri con delle inquadrature ricercatamente enigmatiche e stilisticamente uniche.

La colonna sonora di Kenji Kawai lascia smarriti, facendo rimbombare dall’interno sussulti amniotici e suoni fluttuanti che si insinuano in echi surreali, accompagnati da sonagli e percussioni diaframmatiche come sottofondo insondabile che si mescola in modo imprescindibile al video, ricreando un Ghost che vive di vita propria. Un capolavoro compositivo languido e straniante, scandito dai tre canti, immortali, che segnano le tappe, che guidano il Maggiore nella scoperta dell’essenza, e che ipnotizzano come voci che giungono dal subconscio stesso dell’opera.

Così, forte di tutto questo e proprio in virtù di ciò, Oshii sublima il pensiero mutuato da Shirow, e lo amplifica con la sua sensibilità peculiarmente complessa e intellettuale, evocando in poco meno di 80 minuti il ragionamento labirintico dell’esistenzialismo cybernetico evanescente che è la stigma e il senso ultimo dell’opera, e che trapela con una lucidità tanto fredda da essere raggelante e sconcertante.

“Ghost in the Shell” è un’opera di culto al pari dell’unica altra opera (di un anno posteriore. E chi legge sa di cosa sto parlando) che nella sua “interezza” (e chi capisce – capisca) rappresenta il punto di arrivo, lo zenith e la svolta di una concezione del mondo – e forse di un mondo stesso.

Sullo sfondo della megalopoli del terzo millennio (New Port City) – derivazione techno-industriale e informatizzata delle metropoli asiatiche di Hong Kong e Tokyo e abbaglio di fondali e ambientazioni cyberpunk pure, dalla fascinazione agghiacciante che lascia esterrefatti –, e tra le maglie del cyberspazio della rete, si snoda una trama che è un traslato sottile freddo e celebrale, fatto di corrispondenze sfaccettate in un gioco di riflessi, e di meditazioni sussurrate e intessute nella matrice narrativa di cui sono cardine e germe. Una visione in cui il confine fra la coscienza e il corpo è qualcosa di netto e in cui le due parti non sono più mutuamente dipendenti. In cui lo spirito, l’insieme dei processi mentali individuali – il Ghost –, può viaggiare liberamente nella rete e nascere autonomamente fuori da qualsiasi prigione fisica. In cui la sicurezza della percezione di sé e del mondo è labile, e le certezze basilari legate al proprio Io e al senso stesso della propria esistenza sono precipitate in un caos gelido e straniante.

La realizzazione tecnica (Production I.G) è incommensurabile, e a 15 anni di distanza la sua qualità rimane inalterata anche a confronto con le grandi produzioni odierne, con i disegni, la CG, il mecha design e il taglio delle sequenze e delle animazioni che sono diventati il punto di riferimento della nuova generazione della fantascienza. La fotografia, le tonalità cromatiche e le luci polari infondono negli ambienti un’atmosfera sconcertante e inesprimibile, che sembra immersa in un’allucinazione consapevole e dalla quale traspirano dialoghi liminali, enigmatici e filosofici. E si resta ammutoliti di fronte a personaggi (il Maggiore Kusanagi e il “Signore dei pupazzi”) dalla psicologia così problematica, dalla riflessività e dalla profondità abissali, e che sono diventati eterni e indelebili come pietre miliari per la loro caratterizzazione emblematica. Così Motoko assurge a sintesi perfetta della riflessione portata avanti dall’intero film, e le sue bellezza androgina e algidità artificiale creano il mito di un personaggio inavvicinabile, ammantato da un magnetismo subliminale.

La regia di Oshii è sconcertante: dal suo angolo distaccato di osservatore immobile, egli contempla i fili – che egli stesso ha disposto – evolversi nell’azione che fluisce come un’evoluzione indipendente, e si limita a raccogliere lo scorrere degli atti e dei pensieri con delle inquadrature ricercatamente enigmatiche e stilisticamente uniche.

La colonna sonora di Kenji Kawai lascia smarriti, facendo rimbombare dall’interno sussulti amniotici e suoni fluttuanti che si insinuano in echi surreali, accompagnati da sonagli e percussioni diaframmatiche come sottofondo insondabile che si mescola in modo imprescindibile al video, ricreando un Ghost che vive di vita propria. Un capolavoro compositivo languido e straniante, scandito dai tre canti, immortali, che segnano le tappe, che guidano il Maggiore nella scoperta dell’essenza, e che ipnotizzano come voci che giungono dal subconscio stesso dell’opera.

Così, forte di tutto questo e proprio in virtù di ciò, Oshii sublima il pensiero mutuato da Shirow, e lo amplifica con la sua sensibilità peculiarmente complessa e intellettuale, evocando in poco meno di 80 minuti il ragionamento labirintico dell’esistenzialismo cybernetico evanescente che è la stigma e il senso ultimo dell’opera, e che trapela con una lucidità tanto fredda da essere raggelante e sconcertante.

“Ghost in the Shell” è un’opera di culto al pari dell’unica altra opera (di un anno posteriore. E chi legge sa di cosa sto parlando) che nella sua “interezza” (e chi capisce – capisca) rappresenta il punto di arrivo, lo zenith e la svolta di una concezione del mondo – e forse di un mondo stesso.

News